福建,记忆海上丝绸之路

凭海而立、因海而兴,福建与海上丝绸之路结下了不解之缘。在“一带一路”国际合作高峰论坛即将举行前,本刊记者来到福州和泉州,从这里看“海丝”的过去和现在。

泉州古称刺桐,唐代时便是中国四大名港之一,宋元时成为“东方第一大港”。当时,泉州港帆樯林立,商贾云集,中外商品堆积如山,一度出现“涨海声中万国商”的盛况。风帆贸易背景下,外国商人通过海上丝绸之路到达泉州,并在此居住、生活,因而泉州留下了许多异域风情的建筑。2017年2月,“古泉州(刺桐)史迹”正式成为中国2018年世界文化遗产申报项目。

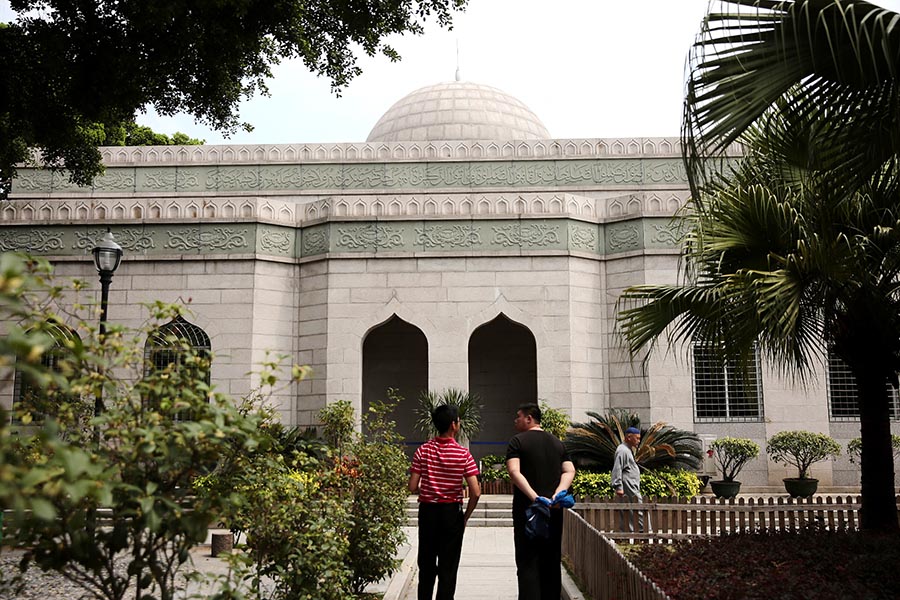

清净寺为石构建筑,石构建筑的特点是石头的耐久性不易腐朽,因而保留了很多重要的原始信息。

清净寺大门外的穹顶,融合了中国传统建筑的石构形式。

清净寺始建于公元1009年,是中国与阿拉伯各国人民友好往来和文化交流的历史见证,也是泉州海外交流的重要史迹。

到刺桐港贸易的外国商人们,相信他们所信仰的神明会在漫长的航行中庇佑他们的旅程,因而随着各自的宗教信仰建造本教教寺。清净寺的东北方向有开元寺,北面有元妙观、府文庙,西南方向有天后宫。方圆一公里内,伊斯兰教、佛教、道教、儒教的寺庙多个宗教并存。

位于清净寺东北方向的开元寺,始建于唐垂拱二年(686 年),其主体格局形成于宋代,历代屡有修缮。

为了以最好的面目呈现在申遗专家眼前,开元寺中的东西二塔目前正在修缮中。开元寺双塔,自上而下布满了佛菩萨、高僧、罗汉、天王、神将等浮雕160多幅,是国内最高也是仅有的孪偶石塔,曾经历八级大地震而不倒。

开元寺大雄宝殿上方的两条剪瓷雕龙。现存殿宇,是明未崇祯年间郑成功的父亲郑芝龙出资修建的。

开元寺的建筑景观里,有许多异域文化交流的痕迹,如印度风格的男性观世音菩萨、狮身人面像、印度教石柱等。开元寺见证了“海丝”带来的多元文化和平相处与交融的局面。

泉州湾古船陈列馆位于开元寺东面,馆内展示着一艘宋代古船及其出土物。古船距今有700多年历史,出土于1974年。古船整体造型优美,船底呈V字形,船身阔扁,首尾翘起,航行时像叶子一样荡漾在碧海中,是闽浙沿海一带有名的“福船”,“福船”代表当时中国最高的造船水平,在同期世界范围内也处于领先地位,其水密隔舱技艺在2010年被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。

千年古镇闽安位于福建省福州市马尾区。公元893年,唐朝在闽安设巡检司衙门,明朝郑和下西洋时曾驻泊闽安港补给、修造船只。如今的闽安古镇正深入挖掘“海上丝绸之路文化”,以丰富的人文古迹,优美的景致和淳朴的民风吸引八方游客。

闽安古镇迥龙桥。侧看迥龙桥,4个船形桥墩气势恢宏,恢宏的外表下还蕴藏着强大的抗洪功能。在古代,迥龙桥是通往闽江下游和闽东的唯一通道。随着迥龙桥建成,货物从闽安运到东南亚各国,福建运抵京城的粮食也经过这里,海上贸易盛况空前。

迥龙桥,桥栏上的36个石雕形态各异,有宝奁、莲花、海兽、官印各种图案,而每一座石雕都有独特的象征,也展示着唐宋石刻的精湛工艺。

闽安古镇建于清顺治年间的“石头城西门”遗址,曾是戚继光抗倭基地和郑成功抗清根据地。闽安是多元文化的古镇,其中军事文化、戍台文化和海上贸易文化最为显著。

闽安协台衙门。宋代始建,为监镇卫,元为巡检司。清代重建,为协台衙门,管理水师,又厘海关,是清代福州海上丝绸之路的继续和鼎盛的标志。

蟳埔(xún fǔ),背靠鹧鸪山,南临东海湾,“出则为海,退则为江”,历史上就是一个以渔业为主的古老渔村。宋元时期,这里曾是泉州海上丝绸之路的重要港口,远洋航船载着丝绸、茶叶、瓷器等货物运往世界各地。

福建泉州蟳埔曾经是无数远洋商船的出发地。全村90%以上的人口从事渔业有关的活动,妇女主要承担滩涂养蚵和市场经营,以“蟳埔阿姨”闻名。男性则大多从事海洋渔业。

鲜艳漂亮的簪花围是蟳蜅女特有的头饰。将头发梳好盘在脑后,绾成一个圆髻,再横着插上发簪,用应季的鲜花扎成花环,将发簪装饰起来,便是美丽的簪花围了。

蟳蜅社区有别具特色的民居“蚵壳厝”,即用蚵壳建造的房屋。古代,商人返航时为保证安全,将石块、牡蛎壳作为压舱物装在船舱里,加重船身的重量。返回后,卸下的牡蛎壳被善于发现商品利用价值的居民们拾起,拌着海泥筑屋而居,无意间成了闽南沿海一道独特的景观。

海蛎壳不受海风侵蚀,蚵壳厝冬暖夏凉,墙体坚固,流传有“千年砖,万年蚵”的俗语。

盘头插花髻,身着红裾衫,脚踏双木屐,作为蟳埔村的文化符号,蟳蜅女具有独特的文化魅力。

“蟳埔女”以独特的渔家造型和勤劳持家的品质而闻名,与“惠安女”“湄洲女”并称为福建三大渔女。

本文照片由作者提供。