अगले स्तर का साहित्यिक आदान-प्रदान

सितंबर 17, 2014 को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग गुजरात में आमंत्रित थे जो भारत के प्रधानमंत्री का घर है। वहां उनकी बैठक के दौरान, मोदी ने भारत और चीन के रिश्ते को “दो जिस्म, एक जान” बताया। उस दिन विश्व मामलों की भारतीय परिषद में, राष्ट्रपति शी ने अपने भाषण में राष्ट्रीय जागृति के सपने को संयुक्त रूप से पाने के लिए, मोदी के शब्दों में हमारी महान सभ्यताओं द्वारा और स्वाभाविक जोड़ से साझा करते हुए उदार और शांतिप्रिय स्वभाव का हकदार बताया। “दो जिस्म, एक जान” चीनी-भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक विनिमय की विस्तृत संभावनाओं को प्रोत्साहित करता है।

संस्कृति में कई क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें साहित्य सबसे मुख्य और मजबूत है। संचार और संस्कृति के आदान-प्रदान में साहित्य हमेशा से पथप्रदर्शक और महत्वपूर्ण संचालन शक्ति रहा है। चीन और भारत साहित्यिक आदान-प्रदान का बेहद लंबा और रंगभरा इतिहास साझा करते हैं। आधुनिक चीनी साहित्य का जाने माने नाम लू श्वुन ने एक बार संक्षिप्त और गहरा सारांश दिया: “चीन प्राचीन समय से भारत से बात करता आ रहा है और इस प्रक्रिया ने समृद्धि, विचार, भरोसा, नैतिकता, कला और साहित्य दिया। और कितने करीब ये दोनों सगे भाइयों की तरह हो सकते हैं ?” समकालीन दिनों में, भारतीय साहित्य, खासतौर पर टैगोर के काम, आज भी चीन के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं।

अप्रैल 2018 में, वुहान में राष्ट्रपति शी चिनफिंग प्रधानमंत्री मोदी से मिले। मोदी एक अनौपचारिक बैठक के लिए चीन में थे जिसने कई महत्वपूर्ण सर्वसम्मतियां बनाने में मदद की। दिसंबर 21, 2018 को नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संस्कृति और मानवीय आदान-प्रदान पर पहली चीन-भारत उच्चस्तरीय तंत्र बैठक की, जो शी और मोदी की अनौपचारिक वुहान शिखर सम्मेलन का कार्यान्वयन करने की कार्यवाही है। सभी तरह से भारत और चीन के बीच साहित्यिक विनिमय एक नए स्तर पर पहुचं गया है। यदि हम बीते समय में “वर्जन 1.0” चीनी-भारतीय साहित्यिक आदान-प्रदान में शामिल थे तो अब से हमें, “वर्जन 2.0” बनाने में प्रयास करना चाहिए।

1.0 के युग में, चीनी-भारतीय साहित्यिक आदान-प्रदान जल्दी होते थे जो एकतरफा और सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर होते थे। पारंपरिक संचार के तरीकों से बंधे होने की वजह से, साहित्यिक कामों के भाषांतर का काम व्यक्तिगत अनुवादकों से किया जाता था। अनुवादक दलों के सदस्यों को जानकारी देने तक सीमित किया गया था।

दोनों सरकारों और विद्वानों में संवाद की कमी थी। एकमात्र काम था जिसमें पत्रों के प्रकाशन का काम बिना किसी कुशलता के होता था। बीसवीं सदी के उदय से चल रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर की संग्रहित कविताओं को चीन में भाषांतरित करने और प्रकाशित करने में 100 साल का समय लग गया।

इस तरह की रुकावटों को 2.0 के युग में पूरी तरह से मिटा देना है। सांस्कृतिक उपक्रम भी काफी बड़े पैमाने पर आने शुरू हो गए हैं, और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पूंजी को मिले नए पंखों के साथ चीनी-भारतीय साहित्यिक आदान-प्रदान एक नई ऊंचाई पर जाएगा। आज की आधुनिक बुद्धिमान भाषांतर सॉफ्टवेयर और 5जी प्रौद्योगिकी की बदौलत साहित्यिक काम जल्द ही औद्योगीकृत बन जायेगा। अनुवादक अपना ज्यादा समय गलतियां सुधारने, अनुवाद की गुणवत्ता में सुधार करने में दे सकेंगे। सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली भाषाएं जैसे कि चीनी, अंग्रेजी और हिंदी में काम उपलब्ध होने के साथ, अन्य भाषाएं जैसे कि बांग्लादेशी और तमिल को ज्यादा ध्यान मिलेगा।

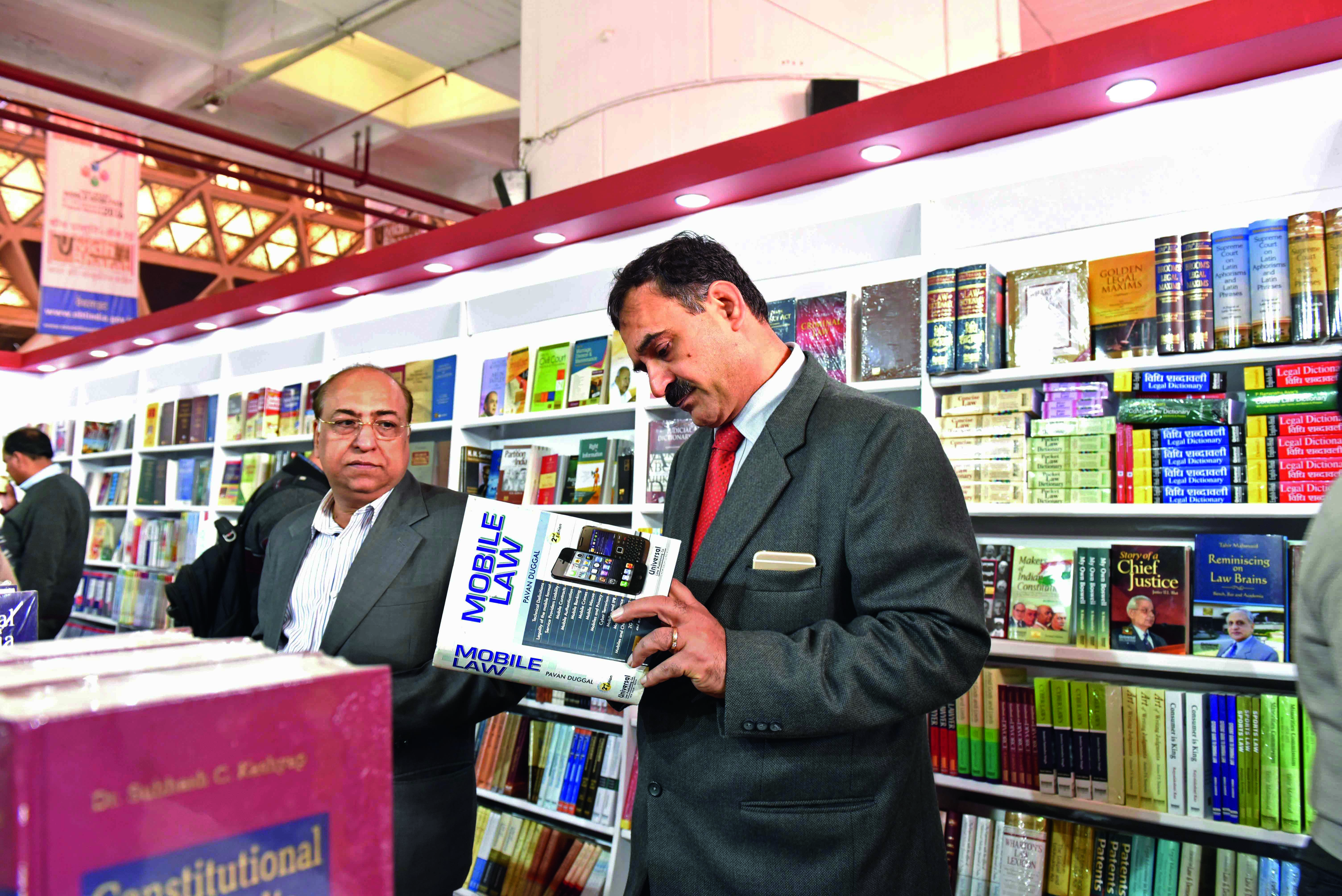

मीडिया अभिसरण, मल्टीमीडिया एकीकृत और सहयोग के आसपास के संदर्भ सांस्कृतिक कार्यों और साहित्यिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे। चीन और भारत के बीच साहित्यिक आदान-प्रदान एक नए स्तर पर पहुंच गया है जहां निवेश किया जा सकता है।

साहित्यिक आदान-प्रदान के लिए साझा मंच बनाना

प्रोफेसर तान युनशान, जिन्होंने पिछले आधी शताब्दी में भारत का दौरा किया है, वे दोनों एशियाई देशों के लिए प्रमुख मैत्री रूप हैं। टैगोर के सहयोग से, तान युनशान ने सन् 1937 में शांतिनिकेतन में चाइनीज़ अकादमी शुरू किया। यह संस्थान साइनोलॉजि इन इंडिया में आज तक एक महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र रहा है। पिछले 80 सालों में, चीनी अकादमिक बिल्डिंग को उस परिसर की शानदार वास्तुकला रूपरेखा के तौर पर जाना जाता है।

चीनी भाषा की शिक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए चाइनीज़ अकादमी के शिक्षक और विद्यार्थी चीन से असली अकादमिक बिल्डिंग जिसकी चीनी-भारतीय साहित्यिक विनिमय में एक खास जगह है, उस तरह की बिल्डिंग बनाने के लिए आर्थिक मदद मांग रहे है। इस तरह के ढांचे में एक छोटा लेक्चर हॉल, पढ़ाई का कमरा और चीनी शिक्षकों और छात्रों के लिए रहने के कमरे हो सकते हैं। यदि साहित्य संग्रहालय बनाया जा सके तो, यह अविश्वसनीय रूप से पढ़ने और पढ़ाने के लिए फायदेमंद होगा।

प्राचीनकाल अनुवाद के लिए नए तरीके

चीनी और भारतीय प्राचीनकाल के अनुवाद हमेशा से लंबे अरसे से सांस्कृतिक आदान-प्रदान के महत्वपूर्ण तरीके रहे हैं। साहित्यिक सामग्री के अनुवाद पर अनुबंध चीन और भारत के बीच 2013 में पहुंच गया, भारत और चीन के बीच चीन-भारत सांस्कृतिक संपर्कों के विश्वकोश दो भागों में प्रकाशित हुए। उसी दौरान, दोनों देशों से कई शास्त्रीय कार्यों के पारस्परिक अनुवाद में तेजी आई। उनमें चीनी कविताओं के अनुवाद शामिल थे, द अनलेक्ट्स ऑफ कन्फ़्यूशियस और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बी आर दीपक की चार किताबें शामिल थीं। दीपक ने इसके अलावा जी शियानली के 5 लाख से अधिक शब्दों का अनुवाद किया: अंग्रेजी और हिंदी में भारत-चीन सभ्यता संवाद और अन्तरसंस्कृतिक अध्ययन हैं।

कुछ जानकर जितने कुशल चीनी में हैं उतने ही वे हिंदी में हैं। यद्यपि चीनी से हिंदी में प्रत्यक्ष अनुवाद एकदम सबसे सटीक होता है, यहां जरूरत की तुलना में पर्याप्त अनुवादक नहीं है। हम किस तरह इस तथ्य “बहुत से भारतीय शास्त्रियों के चीनी अनुवाद और थोड़े से चीनी प्राचीनकाल के भारतीय अनुवाद?” को बदल सकते हैं। हम चीनी प्राचीनकाल को भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं जैसे कि अंग्रेजी से हिंदी में कर सकते हैं। चीन और कई अन्य देशों ने “दूसरे इस्तेमाल” विकल्प को प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया है। आज, चीनी, हिंदी और अंग्रेजी का एक साथ अनुवाद किया जा सकता है। पहले टैगौर के कामों के चीनी अनुवाद वर्तमान अंग्रेजी और रूसी अनुवाद पर निर्भर थे और बहुत बाद में सीधे मूल बंगाली से भाषांतरित किए गए।

प्राचीनकाल के संरक्षण के लिए सहयोग

मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप, साहित्यिक शास्त्रीय के कई भाग दोनों देशों में नष्ट हो गए। उन्हें बचाने और संरक्षित करने के लिए बहुत व्यापक प्रयास करने के बावजूद, आगे अब भी क्षेत्र में कठिन काम है। भारतीय सरकार अब पांडुलिपीयों को बचाने पर ध्यान दे रही है। यह योजना प्राचीन भारत के दस्तावेजीकरण और संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसने “बोलते धर्म” की परंपरा को संभाले रखा है। चीन के पास पाण्डुलिपयों (दुर्लभ दस्तावेज समेत) समृद्ध अनुभव और कौशल है, जो भारतीयों समकक्षों द्वारा संदर्भ के लिए इस्तेमाल हो सकता है।

फ़िल्म सहयोग में साहित्यिक विनिमय

साहित्यिक आदान-प्रदान को फ़िल्म और टेलीविजन में बढ़ाया जा सकता है। तान युनशान की एक चीनी-भारतीय सह-निर्माण सामायिक विनिमय योजना होगी। यदि फ़िल्म सफल होती है, तो “गोल्डन ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप” श्रृंखला के तीन और काम चीन और भारत के बीच सह-निर्माण किये जा सकते हैं: टैगोर और चीन, द्वारकानाथ कोटनिस एंड जी शियानलीस पैशन फ़ॉर इंडिया। ऐतिहासिक काम जैसे कि ह्वेन त्सांग, वाइट हाउस टेम्पल, कुमारजीवा एंड बोधिधर्म फ़िल्म और टेलीविजन के कुछ अन्य उपयुक्त विषय हैं।

युवा अदान-प्रदान और नाट्य अभिनय

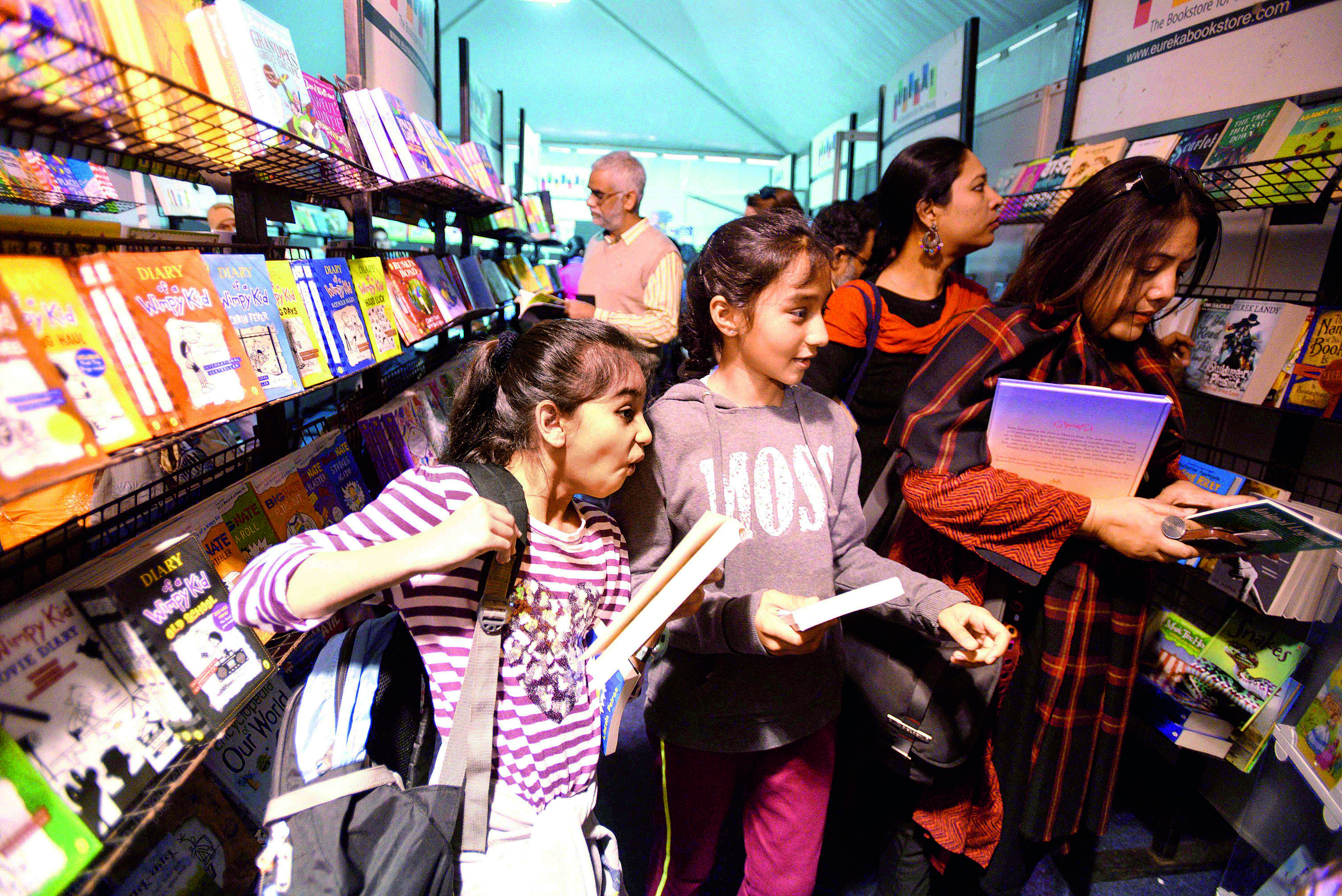

चीन और भारत की युवा पीढ़ी दिल से एक दूसरे के साहित्य का सम्मान करती है। साहित्यिक सामग्री पढ़ने और फिल्में व टीवी देखने के अतिरिक्त, उनकी रुचि थिएटर की ओर भी है।

प्राचीनकालीन के अनुवाद सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन यात्रा के दौरान अभिनय भी ध्यान देने के हकदार हैं। टैगोर के नाटक बीजिंग, थ्येनचिन, जिनान, लेनचो और शनचन में कॉलेज छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय है। नौवें बीजिंग नानल्वोगूश्यांग परफार्मिंग आर्ट्स उत्सव ने टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए छह नाटकों के साथ एक खास सत्र आयोजित किया: चित्रा, द पोस्ट आफिस, सन्यासी, रेड ओलेण्डर, तान युनशान एंड एटोनमेंट। चीनी और भारतीय विश्वविद्यालय छात्रों को एक-दूसरे के देशों में अभिनय करने का मौका मिलेगा तो यह नाट्य संबंधी विनिमय के बीज साबित हो सकता है।

पर्यटन साहित्य का विकास

पर्यटन मानव जाति के संचार का एक महत्वपूर्ण तरीका है, और पर्यटन साहित्य एक विशेष क्षेत्र है। चीन दुनिया का सबसे अधिक पर्यटक स्रोत देश हा और भारत में चीन के बहुत से पर्यटक बौद्ध संस्कृति, शानदार प्राचीन सभ्यता और बॉलीवुड फिल्मों के लिए आते है। दोनों देशों को आपस में एक दूसरे की समझ बढ़ाने की ज़रूरत है और पर्यटन सबसे ऊपर होना चाहिए।

लेखक शनचन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज के निदेशक हैं।